オフショア開発とは

オフショア開発とは、システムやアプリの開発を海外の企業や拠点に委託する手法です。人件費などのコストを抑えながら、豊富な開発リソースを確保できるという大きなメリットがあります。とくに日本では、IT人材の慢性的な不足が続いており、国内だけで開発を完結することは容易ではありません。

近年では戦略的に海外拠点を活用し、コスト削減と品質安定の両方を図る企業が増えています。

【関連記事】

⇒オフショア開発とは?失敗しないための発注先選びや成功事例を紹介

開発業務を海外に委託する企業が増えている背景

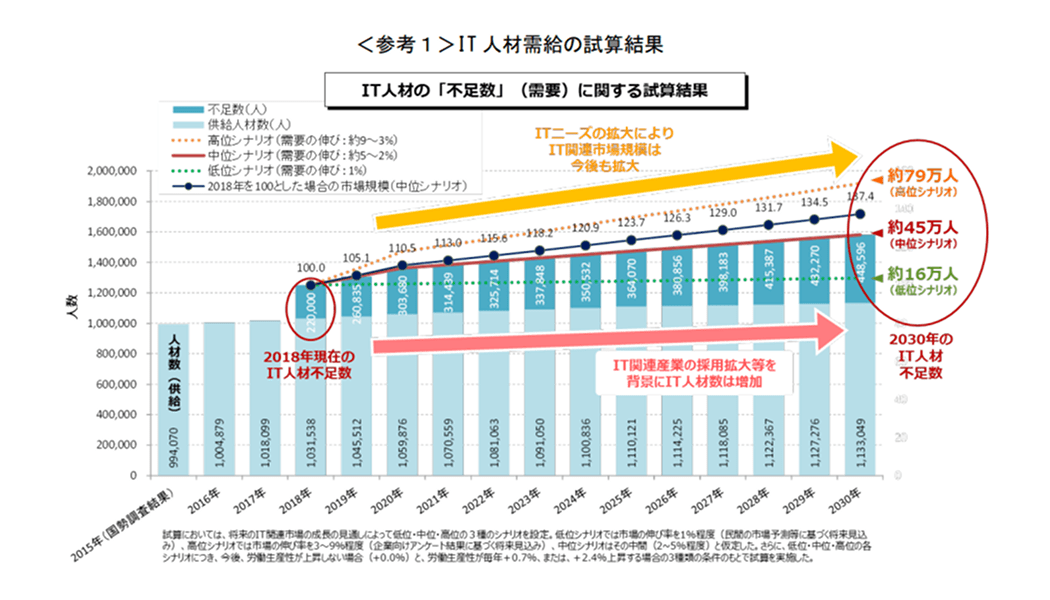

日本企業がオフショア開発を取り入れている背景には、慢性的なエンジニア不足と人件費の上昇があります。経済産業省の調べでは、2030年には最大79万人のIT人材が不足する見込みです。

今後、日本国内だけで人材を集めて開発体制を維持するのは現実的ではありません。そこで注目されているのが、海外の優秀な技術者を活用するオフショア開発です。

中でも人気が高い国の一つがベトナムです。ベトナムは国を挙げてIT教育に力を入れており、若く優秀なエンジニアが多いことが理由に挙げられます。また、日本との時差が少ないことや日本語を話せる人材が増えていることも人気の要因です。

コストを抑えながら高い品質を維持できるベトナムは、中国やインドと比べても人気の高い国となっています。

【関連記事】

⇒オフショア開発でベトナムが選ばれる理由とおすすめの会社の選び方・成功事例を紹介

オフショア開発で起こりがちな失敗事例5選

多くのメリットがあるオフショア開発ですが、実際の現場ではトラブルが発生することもあります。ここでは、企業が直面しやすい代表的な失敗について見ていきましょう。

地政学リスクの高まり

海外拠点を活用する以上、現地の情勢変化に伴うリスクは避けられません。例えば政治や紛争、感染症といった現地の出来事が直接影響します。状況によっては通信インフラが不安定になり、開発の中断にいたることもあるでしょう。国際情勢は常に変動するため、突発的な出入国制限や経済制裁が発生し、スケジュールに遅れが生じる場合があるのです。

これを避けるには、特定の国に依存せず、複数の開発拠点を確保するなど、リスク分散をしておく必要があります。

納期管理の甘さによるプロジェクト遅延

オフショア開発では、納期が大幅に遅れる場合があります。例えば、要件定義が曖昧なまま進行したり、変更管理が不十分だったりすると、スケジュールに遅れが生じてしまうのです。もちろん、国内のプロジェクトでも遅延はありますが、海外とのやり取りではその傾向が顕著に表れます。

また、日本と海外では、時間に対する感覚や納期への意識が異なります。残業をしてでも間に合わせるという文化が根付いていない国も存在するので、想像以上にスケジュール調整が難航する場合もあるでしょう。

納期遅延は取引先との信頼関係に悪影響を及ぼし、さらに追加でコストが必要になるなど、オフショア開発の失敗につながってしまいます。

認識齟齬による成果物の方向性のずれ

設計意図どおりに作ったつもりでも、成果物の方向性がずれてしまうことは少なくありません。主な要因は、仕様書の解釈の食い違いや担当者交代時の引き継ぎ不足などです。

海外とのリモート連携では、曖昧な表現や伝え方が誤解を生みやすくなります。形式的な定例レビューだけではこの問題を十分に解消できません。

対策としては、具体的な画面イメージやサンプルを早い段階から共有し、認識をあわせていくことが大切です。

品質基準の違いから生じるクオリティ低下

海外のエンジニアは「仕様書どおりに正確に実装する」ことを重視する傾向があります。これは、エンジニアとして間違いではありません。しかし、日本企業では「仕様よりも使いやすさを優先する」という文化が根付いており、品質に対する期待値が異なります。

こうした認識の違いは、成果物の品質低下やテスト段階での大きな手戻りを招く原因となりがちです。そのため、品質基準を文書で明確に定義し、評価項目を事前に共有しておきましょう。

コスト増大によるROI(投資対効果)の悪化

オフショア開発における目的の一つがコスト削減ですが、結果的に国内開発と同等かそれ以上の費用がかかる場合もあります。主な原因は、開発途中での仕様変更や追加工数、為替変動に加え、現地との調整コストや低品質による再開発費など、見積もり時に織り込めていない項目が積み上がるためです。

ROIを維持するには、必要最低限の開発費だけではなく、運用や保守も含めたコストを定期的に見直すことが大切です。

オフショア開発で失敗してしまう主な原因

オフショア開発の失敗には原因があります。ここでは、失敗を引き起こす主な原因について整理していきましょう。

コミュニケーションにおいて認識のずれが生じてしまう

オフショア開発失敗の原因で最も多いのは、発注側と開発側との間に生じる意思疎通のずれです。

言語や文化の違いによって、仕様書の内容を理解できない、あるいは意図が異なって伝わるケースがあります。とくに、チャットやメールだけでのやり取りでは、相手の理解度を確認しづらいため、誤解を招いたままプロジェクトが進んでしまうのです。また、ブリッジエンジニアの不在や、対面で話ができるオンライン会議の不足も、認識のずれに大きく影響します。

発注企業の管理体制が不十分

発注元がプロジェクト全体を十分に管理できていないことも、失敗の大きな要因です。「委託先にすべて任せる」という姿勢は、進捗遅れや品質低下を見落としてしまいます。オフショア開発で業務を委託したとはいえ、最終的な責任は発注側にあります。そのため、社内での責任者や意思決定のフローを明確にしておかなければなりません。

開発先のスキルや実績が不足している

発注先の開発チームの技術力や経験が不足していると、失敗につながります。

プロジェクト開始後に、経験の浅いメンバーが主要工程を担当していたというケースも珍しくありません。また、たとえ実績のある企業であっても、得意分野がプロジェクトとミスマッチだと、期待した成果が得られないこともあります。

人員の流動が激しい

オフショア開発では、開発の期間中に担当エンジニアが入れ替わることが多く見られます。海外は、日本に比べて転職が一般的であるため、人材が短期間で他社へ移ることも少なくありません。このような状況の中で、引き継ぎが不十分だと、品質と納品の双方に影響を及ぼします。人員の流動が激しいほど、リスクが高まるのです。

ビジネスイノベーションを生む新たな目的地ベトナム。グローバル企業が選ぶべきアジア拠点ベトナムの今を解説

オフショア開発を成功させるコツ

オフショア開発を成功させるには、適切な委託先の選定と実行可能な体制・運用設計が不可欠です。ここでは、成功させるためのコツをご紹介します。

見積もりの安さに隠れたリスクを精査する

オフショア開発において、相場よりも見積金額が極端に安い場合は注意しましょう。

先に述べたように、経験の浅いエンジニアを中心にしたチーム編成や、テスト工程の省略など、品質を犠牲にして価格を抑えている可能性があります。契約をする前に、見積もりの内訳や作業範囲をしっかり確認して、なぜ安価なのかを把握することが重要です。

見積もりの相場がわからない場合は、複数の企業から見積もりをとって見極めましょう。

類似実績を持つ開発パートナーを選定する

委託先は、自社案件と類似するプロジェクト実績を持つ企業を選びましょう。同種のシステムやアプリ開発の経験があれば、要求仕様の理解が早く、プロジェクトがスムーズに進みやすくなります。

選定時には、その企業がこれまでにどのような開発を担当してきたのか、また開発期間やチーム構成、使用した技術スタックなどを具体的に確認することが大切です。選定する基準は、実績の数よりも自社のプロジェクトや要件との適合性を重視しましょう。また、経験豊富な企業ほど、開発工程が標準化されているため、安定した品質が見込めます。

言語と文化の壁を超える情報共有を徹底する

オフショア開発において最も配慮すべき点は、異なる言語や文化の間での意思疎通です。

日本国内の常識やルール、暗黙知などが通用しない場合もあるため、できる限り前提や判断基準を可視化して、明確にしておく必要があります。例えば、仕様書だけに頼るのではなく、サンプルコードや図解、画面デザインなどの視覚的な資料を作って共有すると良いでしょう。

また、意思疎通をスムーズにするためにも、ブリッジエンジニアを配置することが大切です。日本語と英語、現地の言葉の橋渡しができる体制を整えておくことで、理解不足や誤解を減らせます。

オフショア開発では、言語と文化が違うことを前提に準備をし、相手の価値観を尊重する姿勢を示しながら、チームの信頼関係を構築していきましょう。

担当メンバーの入れ替えを前提に体制を設計する

海外では人員の流動が相対的に高いため、開発中にメンバーが入れ替わることを前提に開発体制を整えておく必要があります。

例えば、作業内容やメンバーのタスクなどすべてドキュメント化し、共有ツールでだれでも確認できる仕組みにしておくと安心です。また、メンバーが交代するときの引き継ぎ手順をマニュアル化すれば、情報共有の漏れを防ぐことできます。

コストと進捗を定期的にモニタリングする

契約時の見積もりだけでコストを判断するのは避けましょう。開発の進捗に応じて、定期的にコストをモニタリングしておくことが大切です。

突然の仕様変更や機能追加が生じた場合は、追加コストが発生します。その都度、見積もりに反映させて双方で合意を取りながら進めなければなりません。また、為替変動や現地の人件費の上昇など、外的要因もコストに大きな影響を与えることがありますので、定期的な確認が必要です。

モニタリングに関しては、開発ツールやダッシュボードを活用して、進捗とコストをリアルタイムで把握できる環境を整えておくとよいでしょう。

失敗しても、オフショア開発を活用すべき理由

オフショア開発は、たとえ一度失敗を経験しても活用を続ける価値があります。海外には豊富なIT人材がおり、適切な体制を整えればコスト削減と人材確保の両方を実現できるからです。

失敗や課題の多くは体制や連携の不足が原因です。委託先のブリッジエンジニアの選定、コミュニケーションの方法や管理方法を見直していくことで解決できます。また、グローバル化が進む中で、海外開発拠点を持つこと自体が競争力となり、大きな強みになります。失敗のリスクを恐れてオフショア開発を避けるよりも、経験やノウハウを磨いて仕組みを作ることで、ROIも安定していきます。

まとめ

オフショア開発は、人材不足やコスト上昇などの課題を解決する手段のひとつです。ただし、体制を整えずに導入すれば、認識の相違や品質のばらつきといった問題が生じやすくなります。そのため、発注先との連携強化や開発体制を継続的に最適化しなければなりません。

近年、開発拠点を特定の海外だけに限定せず、複数の拠点を活用する企業が増えています。FPTが提唱する「グローバルベストショアモデル」は、3つの拠点を効果的に活用する考え方を体系化したものです。

自社のプロジェクトに合わせて、オンショア・オフショア・ニアショアのそれぞれの特徴や強みを組み合わせ、品質やコスト、リスクを最適化する仕組みとして活用できます。

これからオフショア開発を考えている企業や担当者は、海外への業務委託だけに焦点を当てず、プロジェクトに最適なFPTの「グローバルベストショアモデル」をご検討ください。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム

FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。

監修者・著者の詳しい情報はこちら →

関連リンク

関連ブログ:コラム

- CASE - 自動車業界に与える影響と求められる技術革新

- サイバーセキュリティとは-サイバー攻撃の種類と企業が講じるべき対策

- 今注目のAIエージェントとは?他のAI技術との違いやビジネス活用事例を解説

- SOCとは?ビジネスにおけるセキュリティ対策の重要性と導入ポイントを解説

- GPU性能の特徴と選び方、CPUとの違いを基礎からわかりやすく解説