※本記事は日経ビジネス「Global Inteligence Hub 次代を切り拓くグローバル経営の羅針盤」に掲載された記事を転載したものです

——2024年4月から、「建設業の2024年問題」と言われる規制がスタートしました。「月100時間未満」「複数月平均80時間以内」「月45時間超は年6回まで」など、残業時間が多いといわれてきた建設業にとってかなり厳しい内容だと感じます。新規制についてどうお考えですか。

最初に知ったときは非常に厳しいなと感じました。しかし、同時にこれを革新の契機にしなくてはとも思いました。

建設業はITによる効率化やロボットの活用などが非常に遅れている業種です。当社もこれまでデジタルを活用できておらず、人手に頼って仕事を進めていました。

一般的に「建設業は働き手に負荷がかかる厳しい業界」というイメージが付いてしまっており、就労者がなかなか増えません。ベテラン社員が定年退職をしていく中で、若い人材を雇えていないのが現状です。

この問題を解決するためには、どこかで仕事のやり方を大きく変え、生産性を高める必要があると以前から考えていました。今回の規制は、そのための良いきっかけになったと考えています。

——現在DXの取り組みを進めているということですが、どういったことからスタートしたのでしょうか。

2022年4月にDXの専門部署である「DX推進部」を作り、精鋭のメンバー12人を集めました。DXを進めるためには現場の業務を理解している必要があると考えたため、それまで現場トップの工事部長を務めていた松田健城をDX推進部長に任命しました。部員には現場出身者、経営企画、営業、ITなど各部門からスペシャリストを選抜して配属しました。

彼らに、「新規制がスタートする2年後の2024年4月までにDXに必要なシステムを完成させてほしい。期限までに早く完成したシステムがあれば順次リリースしてくれ」と伝えました。本来であれば2年でDXを成功させるのは難しいことだと分かっていましたが、同業他社の先頭を切って成果を出すことは、当社の未来にもつながると考えました。

DXの3本の柱を設定

——具体的にはどういった分野のDXに取り組む方針だったのでしょうか。

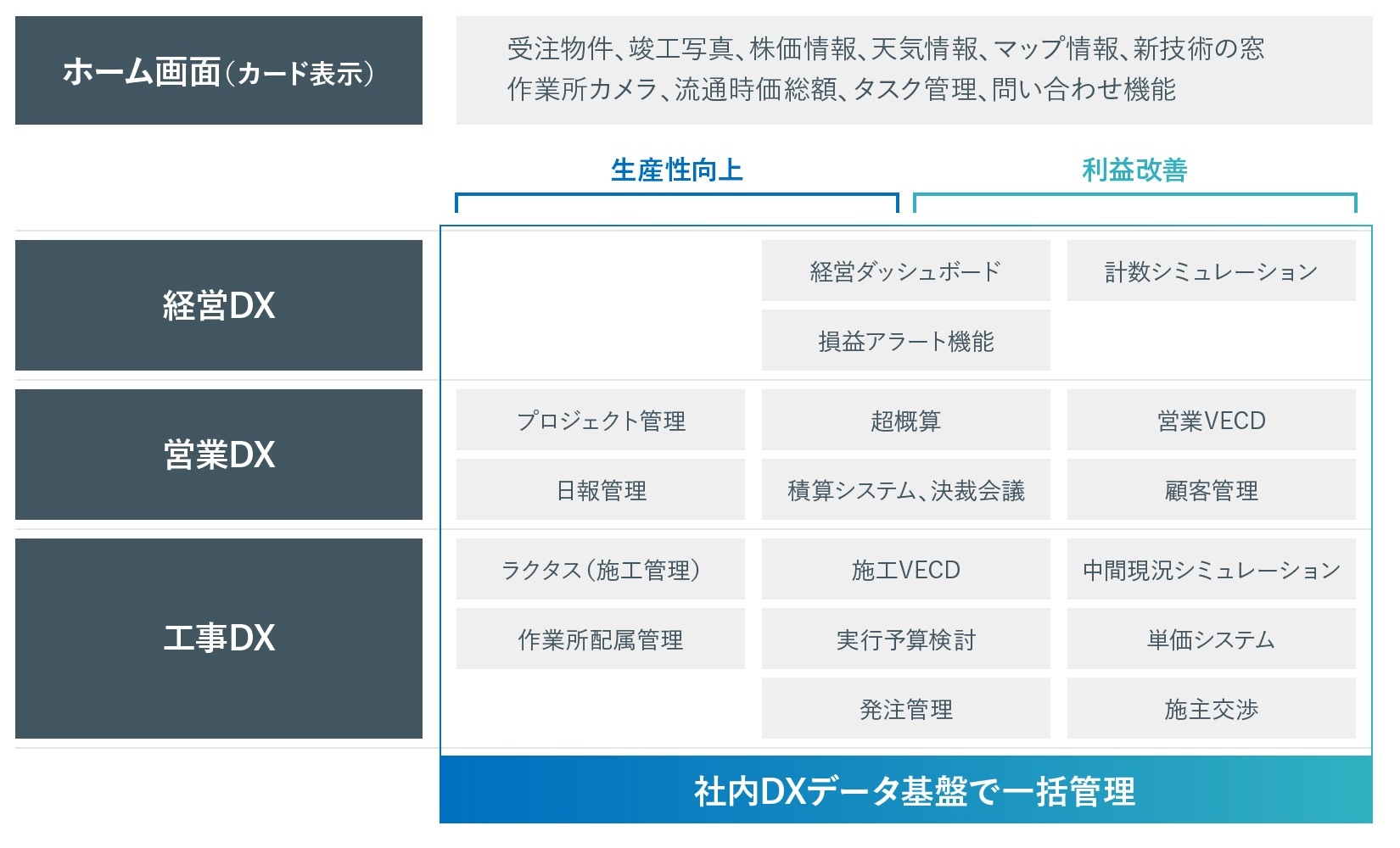

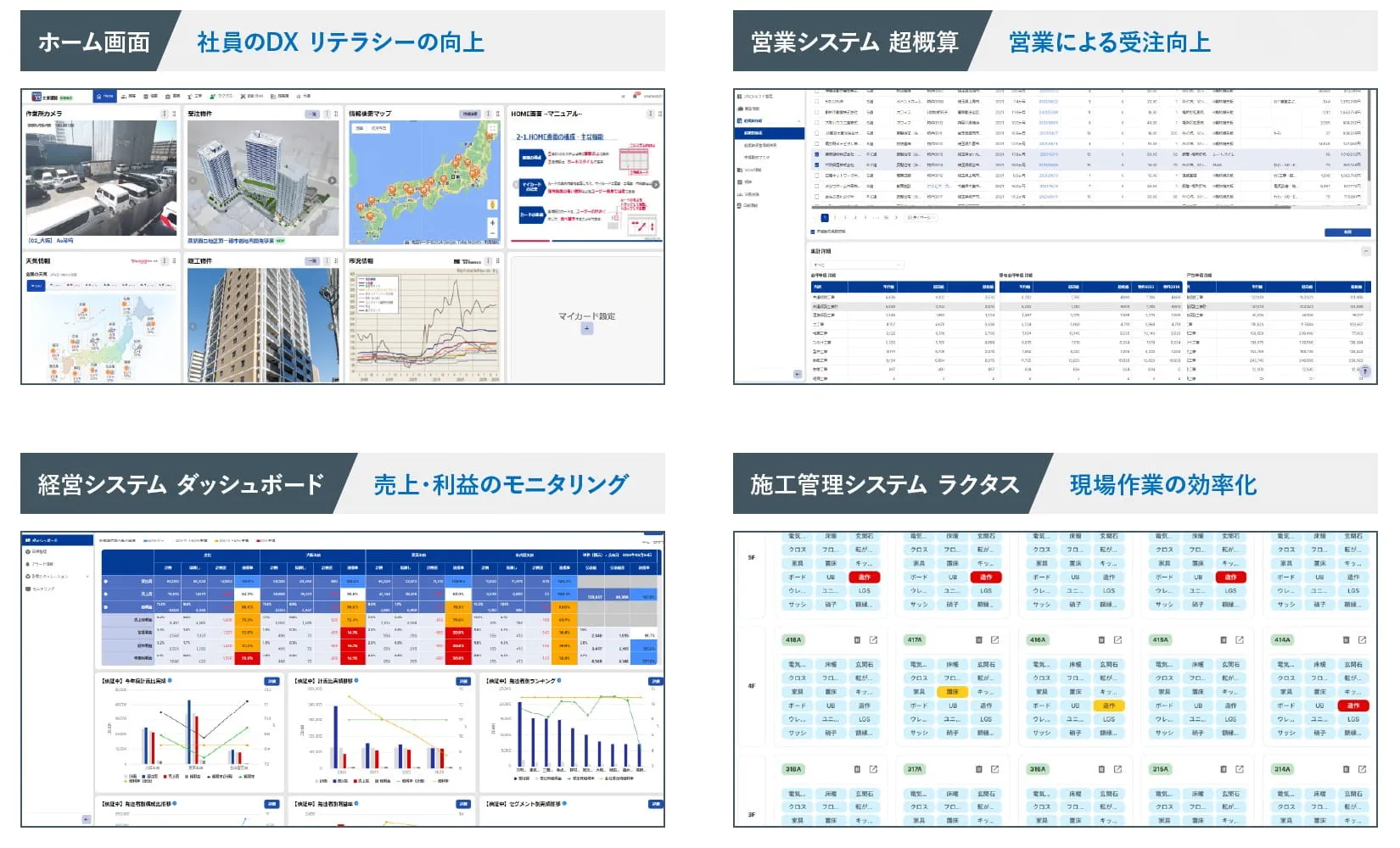

「経営DX」「営業DX」「施工DX」を当社のDXの3本柱に設定しました。

DXシステムの概要:2030年に向けて、経営目標である売上高と利益を最大化するためフルスクラッチで開発。

大きく3つのサブシステムからなり、自社の弱みを補い強みを更に強化するシステムとなっている。

営業DXの取り組みとしては、例えば、営業担当者による概算での見積もりがあります。過去の見積もりデータをシステムに取り込んで分析し、素早く適切な見積もりを算出できるシステムを作ろうと考えました。「超概算」と呼んでいるこのシステムを使うことで、従来はお客様から依頼を受けてから一度持ち帰って計算していた見積もりを、お客様の前で5〜10分程度の時間で算出できるようにしました。

施工DXでは、各建設プロジェクトの進捗状況の可視化や実行予算立案の自動化・効率化といったことに取り組みました。

実行予算の立案は、従来はある程度の経験がないとできない作業でした。実行予算は、お客様にご提示いただいた予算を基に、原価を加味して組みます。資材の値上がりなど市況の動向を見ながら工種ごとに利益を確保し、適切な実行予算を組むことは経験の浅い社員にはなかなか難しい作業です。今回のシステムは、過去の似た物件を探して参考になる価格を参照し、また市況についてはマスタデータを使って掛け率を設定することで、実行予算のおおよその金額を検討することが可能になりました。

プロジェクトの途中で工事内容が変更となり、予算の追加をお客様にお願いするケースもよくあります。こうした場合の交渉は、経験がない社員には難しいものです。

今回構築したシステムには、過去のプロジェクトのデータを取り込んでいます。過去のデータを見ると、「これくらいのプロジェクトは施工内容の変更によって平均でこの程度の予算の追加が生じる」といったことが分かります。これを把握することで、内容の変更にも落ち着いて対応できるようになりますし、追加工事をお客様にお願いする場合にも、交渉をスムーズに進めることができます。

経営DXの取り組みとしては、全社の利益、出来高のシミュレーションなどがあります。これにより、例えばある建設プロジェクトで利益が落ちてしまった場合に、それをどう改善するかといったことをいち早く考えられるようになります。採算が悪化している現場を抽出し素早い対策を打てるようにするため、こういった仕組みが必要だと考えました。

——営業での概算見積もりや、施工における実行予算の立案自動化といったことは業務の効率化に大きく寄与しそうですね。

そうですね。現場社員の残業が増える要因の1つに、事務所でのデスクワークがあります。現場社員は従来、日中に現場での作業を終えた後、事務所に戻って見積もりを計算したり、図面を描いたり、書類をまとめたりといった多くの作業をしていました。こうした作業はデジタル化によって大きく効率化できると考えています。

概算見積もりについて言えば、これまでは営業担当が一度持ち帰り、積算の担当者に相談し、その次に工事部に仮設計画を作ってもらう、といった形で多くの社員に協力してもらう必要がある作業でした。皆がすぐに対応できるわけではないので、作業が進まない時間も発生しますし、トータルで長い時間がかかっていました。この作業を、営業担当1人が5〜10分程度でできるようになったわけですから、大きな効率化と言えます。

——経営DXにおける取り組みは、業務効率化や残業時間の削減といったこととあまり関係しないようにも思えるのですが、どのような考え方で取り組んでいらっしゃるのでしょうか。

現場の損益などの経営指標が自動計算されるので、業務効率化につながります。最新のデータがリアルタイムに可視化されるため、分析時間の短縮や、指示命令の迅速化に寄与します。

DXシステムの画面

日本のベンダー数社と比較し、海外ベンダーを選択

——2022年4月のプロジェクトスタート以降の流れを教えてください。

まずDX推進部のメンバーが、コンサルティング会社の協力を得ながらDXの基本構想を練りました。基本構想をまとめ、デジタル化したいことについての要件も固めた段階で、ベンダー選定に入りました。そしてベトナム最大手グローバルITサービスプロバイダーであるFPTソフトウェアへの発注を決めました。

——FPTへの発注を決めたのはいつでしょうか。

2023年1月でした。DX推進部のメンバーが時間をかけてしっかり構想を練ってくれたことは分かっていましたが、この時点で年が変わっていたので、「期限が迫ってきているぞ、期限までに成果を出すことを忘れるな」と発破をかけたことを覚えています。

FPTの皆さんには、1年と少しでシステムを稼働させなくてはいけない段階で参加をお願いする形になりました。無理なお願いではありましたが、快くお引き受けいただきました。

——このプロジェクト以前から、FPTへ発注したことがあったのでしょうか。

いえ、それまでは全くお付き合いがありませんでした。今回、知り合いからご紹介いただきました。

もちろん最初からFPTへの発注ありきだったわけではありません。我々が望むDXを実現できそうな日本のITベンダー数社の提案も比較検討しましたし、FPTについても過去の実績などをいろいろ調査した上で発注を決めました。

——日本のベンダーとFPTの提案は、どういった違いがあったのでしょうか。

最大のポイントはスピードです。我々が想定していたコストの範囲内で、1年数カ月でプロジェクトを実現できると言っていただいたことを評価しました。

しかし、それ以外の部分でも日本のベンダーとは大きな違いがありました。例えば、見積もりをお願いしたある日本のベンダーは「完成までに7年かかります。その間、1年ごとに数億円必要です」といった回答でした。別のベンダーからは「この曖昧な要件ではシステムが作れません」と言われました。「全体のシステムの中でここだけ作れます。他は別のベンダーに頼んでください」と言われたこともありました。

恐らく我々のプロジェクトの進め方に無理なところがあったと思いますし、ベンダーの皆さんも世の中のDX需要が高まっている中で、人繰りなど難しいところがあったかと思います。そうした状況において、FPTから「全てのシステムを作れます。納期も間に合います」とお答えいただけたことは、とても頼もしく感じました。

オンサイト10人、オフショア40〜50人の体制

——FPTのメンバーが加わってから、プロジェクトはどのような形で進みましたか。

DX推進部に10人の方に常駐してもらい、併せてベトナムのホーチミンにあるセンターに、40〜50人のオフショア開発の体制を敷いていただきました。

常駐してもらった10人の方は皆日本語がお上手で、コミュニケーションには全く問題がありませんでした。オフショア先との連携もスムーズでした。我々の目の前でWeb会議を開いて情報共有をしていただいたので、我々の意図がしっかり伝わっていることが分かりました。

DX推進部長の松田は、プロジェクトが始まってすぐにホーチミンの開発センターに伺い、自ら我々が目指すシステムの完成像を説明しました。彼は日本のシステムとベトナムのシステムの間に、デザインや使い勝手の微妙な違いがあると感じたようで、それをできるだけ日本のやり方に寄せてほしいと伝えたそうです。その説明をオフショア先のメンバーがしっかり理解してくれたようで、手応えを感じたということでした。

FPTは他の建設会社様を支援された経験もお持ちでしたので、建設業の仕事に対する理解度も高いと感じました。もちろん、ご存じない部分もありましたが、そういったところもすぐに理解していただき、プロジェクトを円滑に進めることができました。

仕事のやり方についても、優秀さと細やかな気遣いを感じる機会が多くありました。例えば、我々が「こういうものを作りたいと思っている」と伝えると、翌日の朝にはプロトタイプが出来上がっているのです。実際に触って動かすことができるので、イメージも湧きますし、こちらもより具体的な要望を出すことができます。こうしたサイクルを繰り返し、2週間後にはその機能を完成させるといった具合でした。

——2024年4月を目途に完成させ、それよりも早く完成したものは順次リリースを、というお話でしたが、実際にリリースが早まったシステムはあるのでしょうか。

2023年10月に1次リリースとして「営業情報システム」をリリースしました。先ほどお話しした、営業担当者が素早く概算で見積もりを出すためのシステムです。その後、2024年1月に2次リリース、3月に3次リリースがあり、4月に残り全てのシステムを稼働させる全面稼働を行いました。

ロボットやAIの活用も目指す

——全面稼働から数カ月がたちました。現時点でどのような成果を感じていますか。

現時点でも業務効率化が進むなど確かな成果は出ていますが、今後も実際に利用しながら改善を繰り返すことで成果がより高まっていくはずだと感じています。

例えば概算の見積もりをする営業情報システムであれば、現場から外構工事についての詳細単価を入れられるようにしてほしいという要望が上がり、対応しました。概算をする上で外構の単価のようにあらかじめ決まっている数字があるならば、それを加味して計算したほうがより正確な見積もりができるためです。営業情報システムについては他にも同様の要望が多くあり、現在は様々な項目を入力できるようにしています。

私は、まだまだデジタル化によって改善できる部分は多く残っていると感じています。今後は、今回構築したシステムをより良くしていくと同時に、新たなデジタル化を進めていきたいと考えています。新たなデジタル化とは例えば、建設現場へのロボットやAI(人工知能)の導入です。こういった取り組みについても、FPTにご協力いただければと考えています。

営業情報システムをはじめ今回構築した様々なシステムは、他の建設会社様においても有用なものだと認識しています。将来的には外部提供も考えており、それに向けて2024年4月にFPTとグローバルパートナーシップ契約を締結しました。2024年12月に東京ビッグサイトで開催される「建設DX展」に共同出展し、我々のシステムのデモ機を展示する予定ですので、ご興味をお持ちの方はぜひご来場ください。

関連リンク

関連ブログ:テクノロジー

- 生成AIプロジェクトの成否を担うデータ活用の課題

- MicrosoftのDynamics 365とCopilot で実現される最新DX

- ChatGPT、Microsoft 365 Copilot、それともPower Insights?

- FPTソフトウェアが開発したAIツール”Power Insights”

- データ分析におけるAI – Power Insightsでデータの問題をナビゲート

関連ブログ:DX

- 日本のヘルスケアDXをデジタル技術で後押しテクノロジーで社会課題の解決を目指すベトナムIT最大手FPT

- グローバルなエンジニア人材・知見をベースにシステムに加え、人材のDX移行まで支援

- 「グローバルベストショア」で日本企業のDXを支援 ベトナムIT最大手FPT、人材需要に応える世界戦略とは

- 不動産業界に向けたFPTソリューションの提案

- 金融業界における量子コンピューティング