目次

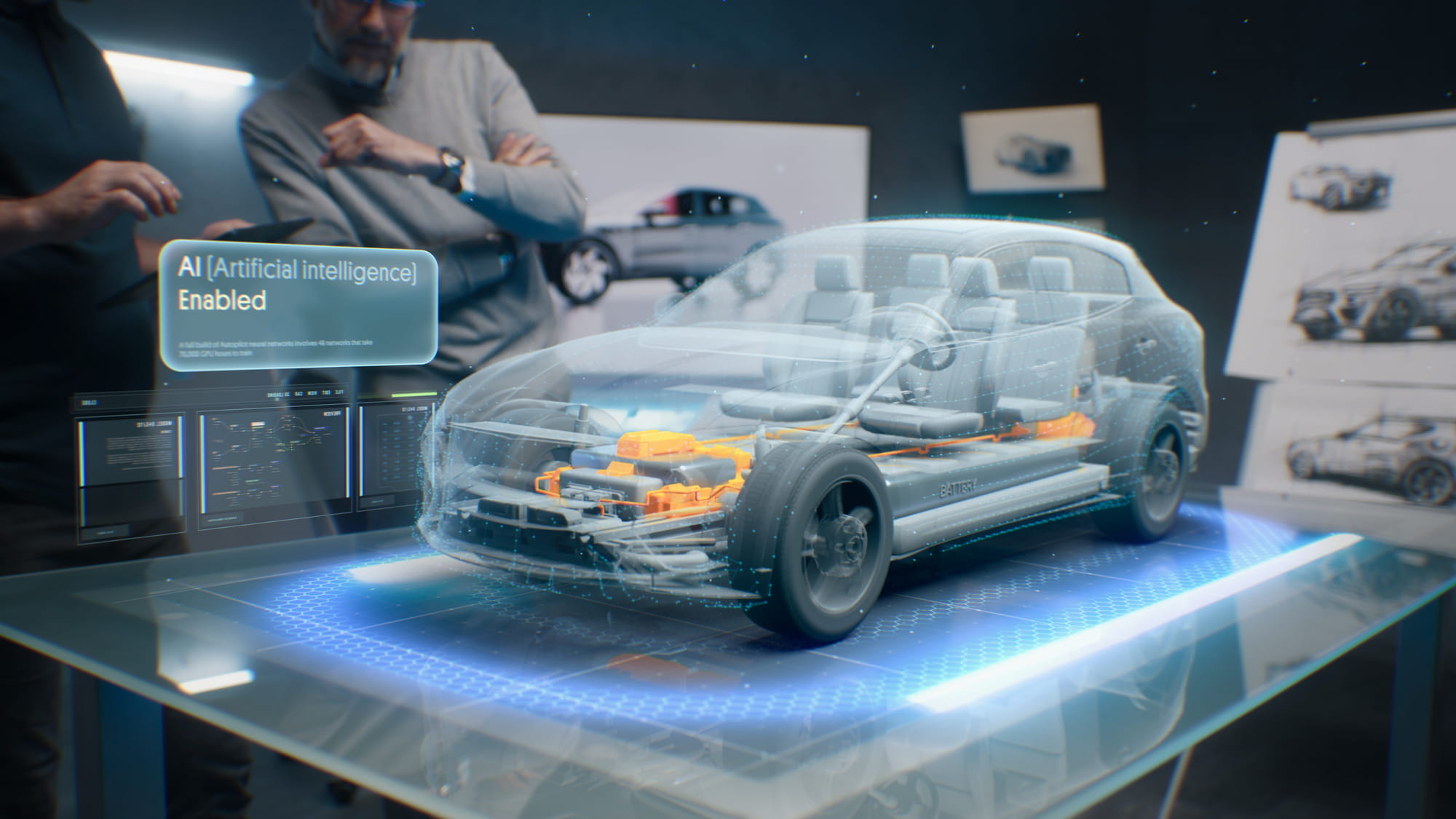

CASEとは従来の自動車の概念を変える技術革新の総称

CASEとは、以下4つの頭文字を組み合わせた言葉です。

- Connected:コネクテッド

- Autonomous:自動運転

- Shared & Services:シェアリングサービス

- Electric:電動化

産業技術総合研究所の産総研マガジンでは以下のように定義されています。

“CASEとは、「Connected(コネクテッド)」「Automated/Autonomous(自動運転)」「Shared & Service(シェアリング)」「Electrification(電動化)」というモビリティの変革を表す4つの領域の頭文字をつなげた造語です。

2016年に、ダイムラー社の当時のCEOであるディーター・ツェッチェ氏が提唱したことで広く知られるようになりました。

これまでの自動車は移動手段としての役割が中心でした。しかしCASEの登場で、インターネット接続や自動運転などのサービス提供を組み合わせた、新しい価値を持つ存在になります。

では、CASEの4つの言葉の意味について、それぞれ見ていきましょう。

Connected 車両とインターネットの接続

Connected(コネクテッド)とは、車両が常時インターネットと接続され、さまざまなデータを活用することで移動体験を変える概念です。モノとインターネットをつなぐIoT技術の発展により、車両に搭載されるセンサー情報の活用も進んでいます。代表的な仕組みとしては、道路の事故情報や渋滞情報の取得、自動車故障時の自動通報、盗難時の車両追跡などが挙げられます。これらの技術により、利用者一人ひとりのニーズに応じた新しいサービスモデルが次々と生まれています。

Autonomous 自動運転

Autonomous(オートノマス)は自動運転のことで、車両がドライバーの操作に頼らずに走行する仕組みです。Autonomousは、自動運転レベルとして6つに定義されており、政府CIOポータルの「自動運転に係る制度整備大綱(概要)」では以下のように説明されています。

| レベル | 名称 | 定義概要 | 安全運転に係る監視と対応主体 |

|---|---|---|---|

| 0 | 自動運転なし | 運転者が全ての動的運転タスクを実施。 | 運転者 |

| 1 | 運転支援 | システムが縦方向又は横方向のいずれかの車両運動制御のサブタスクを、限定領域において実行。 | |

| 2 | 部分運転自動化 | システムが縦方向及び横方向両方の車両運動制御のサブタスクを、限定領域において実行。 | |

| 3 | 条件付運転自動化 | システムが全ての動的運転タスクを限定領域において実行。 作動継続が困難な場合は、運転者がシステムの介入要求等に適切に応答。 |

システム(作動継続が困難な場合は運転者) |

| 4 | 高度運転自動化 | システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を限定領域において実行。 | システム |

| 5 | 完全運転自動化 | システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を無制限に実行。 | システム |

高速道路での自動走行や渋滞時の自動追従などは、限定的な場面で実用化が進んでいます。

Shared & Services シェアリングサービスの普及

Shared & Services(シェアリングサービス)の代表例はカーシェアリングです。これは、ユーザーの価値観を「所有する」から「利用する」へと変化させる概念です。シェアリングサービスの普及により、必要なときだけ車を借りるという柔軟な使い方が可能になります。これにより、維持費の削減や利便性の向上が期待できます。また、都市部における駐車場不足の解消や、マイカー所有率の低下による環境負荷の軽減といった社会的課題の解決にも貢献します。

Electric 電気自動車の利用推進

Electric(エレクトリック)は、電気自動車の利用推進を意味します。EVは走行中にCO2を排出しないため、環境負荷の大幅な低減に貢献します。環境規制の強化や脱炭素への取り組みを背景に、各国政府が普及を強力に後押ししており、今後10年間で、世界の主要地域への普及が見込まれています。

自動車メーカー(OEM)による積極的な投資と新製品開発が進み、バッテリー技術の革新や充電インフラの整備など、eモビリティ関連の新たなビジネス機会が拡大しています。

CASEが自動車業界に与える影響

従来、自動車関連の収益は車両販売などのハードウェアに依存していました。しかし、CASEが普及することでソフトウェアやデータ活用が新たな収益源へと変わっていきます。例えば、ConnectedやShared & Servicesによるサブスクリプションサービスが代表的な収益モデルとなるでしょう。

また、AutonomousやElectricにはソフトウェア人材や電子制御技術が必要なため、各分野での専門人材の確保が急務となっています。自動車に関わるサプライチェーンの再編成においては、ICTシステムの構築が成功の鍵となるため、新しいソフトウェアの開発が不可欠です。CASEの発展は、自動車業界のビジネスモデルとソフトウェア開発体制の根本を変革するインパクトを持っています。

CASEの今後の市場の発展

CASEの広がりは、自動車業界だけではなく、さまざまな産業や社会構造に影響を及ぼします。例えば、Connectedは、通信業界やICT、AI業界などとの連携が欠かせません。車両からデータが取得できるようになることで、走行距離に応じた保険などの新しいサービスが提供されるでしょう。Autonomousは、高齢者の移動支援や物流の効率化など、社会課題の解決に貢献します。将来的には都市交通や公共インフラの設計そのものにまで影響を与えることが予想されます。

これらの動向により、EVは今後も急速な普及が続き、特に欧州では2030年代にデジタルモビリティ関連で80億ドル以上の市場機会が生まれると予測されています。また、中国では政府の積極的な支援により、Autonomousが2035年に新車販売の36%を占めると見込まれています。

ConnectedやShared & Servicesも含め、CASE市場全体で大幅な拡大が予測されているのです。

CASEの実現のために必要となる技術

ここまで見てきたように、CASEの実現には通信やAI、電動化、サービス基盤など多岐にわたる技術が必要です。ここでは、CASEの各領域を支える技術を紹介します。

Connectedを支える通信・データ基盤技術

Connectedを支えるのは、車両と外部をつなぐ通信とデータ基盤です。車両に搭載されたIoT機器のセンサーで取得される走行情報や周囲の状況は、5Gなどの高速通信を通じてやり取りされ、交通情報の更新や車両の遠隔診断などに活用されます。また、このような通信とデータ基盤を安全に運用するためには、サイバーセキュリティやビッグデータを扱うための基盤技術も不可欠です。

Autonomousを実現する自動運転・ADAS技術

Autonomousを実現するためには、車両が自ら周囲を認識し、状況に応じた走行を制御する技術が必要です。その中心となるのが、カメラやLiDAR、レーダーといった各種センサーです。そして、これらのセンサー情報を統合するシステムをADAS(先進運転支援システム)と呼びます。

ADASは、自動ブレーキ(AEBS)や車線逸脱防止支援システム(LKAS)といった形で、市販車に搭載されている機能として普及しています。技術精度が向上すれば、ほとんど手動操作が必要ないハンズオフ運転が一般的になるでしょう。さらに技術が高度化すれば、限定領域でシステムが全ての運転タスクを実行できる「レベル3」以上の実用化が見えてきます。

Shared & Servicesを広げるモビリティ基盤技術

Shared & Servicesを支えるのは、車両とユーザーをつなぐプラットフォームなどのモビリティ基盤技術です。カーシェアリングやライドシェアサービスでは、予約や決済を管理するアプリケーションが不可欠です。具体的には、車両の位置や稼働状況をリアルタイムで把握するIoT基盤、利用データを解析して需要を予測するAIシステムなどが挙げられます。これらのプラットフォームにより、ユーザーは車の予約から返却までの一連の手続きをスマートフォン一つで完結できるようになります。

Electricを加速する電動化・環境対応技術

Electricには、バッテリー性能の向上と、車両の充電可能な場所の整備が必要です。バッテリーでは、エネルギー密度の向上や安全性の確保が欠かせません。また、長時間利用でも劣化を抑える制御技術や、急速充電に対応しながら発熱を抑える仕組みも重要です。発火リスクや寿命などの課題を解決するために、自動車メーカーや電池メーカーが開発に取り組んでいる「全固体電池」は、自動車の電動化をきっかけに注目されました。

充電技術については、公共の急速充電器だけでなく、家庭や職場でも充電できる設備の普及が必要です。ユーザーがいつでもどこでも充電できる環境の構築が、電気自動車の普及を加速させる重要な要素となります。

自動車業界での豊富な実績と、グローバルな技術力・エンジニアリング体制により、次世代モビリティ戦略を強力に支援します。CASE領域の開発支援は、ぜひFPTへご相談ください

主要な自動車メーカー・関連企業のCASEへの取り組み

CASEは、自動車メーカーや関連企業の経営戦略に大きな変化をもたらしています。ここでは、代表的な企業のCASEへの取り組みを紹介します。

トヨタ自動車

トヨタ自動車は従来から、生産設備やECUの内部設計を自社で担ってきました。それを発展させ、現在ではソフトウェアとConnected技術の「手の内化」を進めています。世界ではすでに1000万台規模の車両(レクサス車をはじめとしたトヨタ車)をConnected化しました。

また、Woven PlanetやToyota Connectedといった専門組織を設立し、次世代モビリティ「e-Palette」の開発や実証実験の街「Woven City」の建設を進めています。例えば、Woven Planetで開発している車両ソフトウェアプラットフォーム「Arene」では、ハードとソフトを分離することで効率性と品質を高め、開発リードタイムを短縮することを目指しています。

テスラ

テスラは、ソフトウェアを基盤にした車両開発を行っています。その代表例が、OTA(Over-the-Air)アップデートによる機能提供です。ユーザーは、車両をWi-Fiなどを通じてネットワークに接続するだけで、新しい機能やアップデートを受けることができます。つまり、わざわざ来店する必要がないのです。また、電気自動車メーカーとして、独自の充電ネットワーク「スーパーチャージャー」を展開しており、EV普及を支えるインフラを構築しています。

Audi

Audiは、「Audi AI」でAutonomousの実用化を進めています。実験車両で長距離走行や公道試験を行い、新型A8では世界初のレベル3の条件付き自動運転「トラフィックジャムパイロット」を搭載しました。

センサー情報を統合処理するセントラルドライバーアシスタンスコントロールユニット(zFAS)により、車両周囲の状況を立体的に把握し、リアルタイムで演算処理を継続します。また、ユーザーの習慣を学習するパーソナルアシスタントも導入しました。これらは、ADAS開発やクラウドとの連携に取り組む企業の中でも先進的な事例だといえるでしょう。

FPTのCASE開発支援事例

FPTは、ソフトウェア定義型自動車(SDV)の分野で培った経験を活かし、国内外の自動車メーカーやサプライヤーを支援しています。具体的な開発事例として、サービス指向車両診断(SOVD)によるAI駆動のリモート診断やOTAアップデートがあります。これらのソリューションは、運用コストの削減と安全性向上を同時に実現しています。また、仮想ECU(vECU)を用いた開発環境により、ECU開発から機能テスト、検証まで一貫して行うことが可能です。

FPTは、こうしたソリューションによる取り組みを通じて、世界的な自動車メーカーやTier1サプライヤーと協業し、さまざまな業界のCASE戦略を加速させています。

CASEを導入する際の注意点

CASEを導入する際には、技術面や組織体制、運用面といったさまざまな面で注意点があります。例えば、従来のハードウェア主導の進め方ではCASEへの取り組みが難しくなるため、ソフトウェア中心の開発体制に適応しなければなりません。また、ネットワークに接続されるConnectedやAutonomousは、セキュリティ対策が最優先事項となります。車両とクラウド間など、外部との通信の安全を維持できなければ、命に関わる重大な事故につながる恐れがあるためです。

CASE導入は、自動車メーカーだけではなく、IT企業やエネルギー事業者など、連携すべき業界は広範囲に及びます。その中で重要なのは、やはり柔軟なパートナーシップの構築です。ハードウェアとソフトウェア、セキュリティやインフラを網羅することが、CASEを進めるうえで重要なポイントだといえます。

まとめ

CASEは、「Connected」「Autonomous」「Shared & Services」「Electric」が相互に連携し、自動車を単なる移動手段から社会インフラへと進化させる取り組みです。その実現には、新しいビジネスモデルの構築、高度な安全性の確保、そしてソフトウェアを中心とした開発体制への転換が不可欠です。本記事で紹介した自動車メーカーの先進的な取り組みや支援事例は、今後世界中でさらに加速していくでしょう。

CASEは、多様な業界が連携して実現する新しい社会基盤を構築する取り組みです。このような大きな変化に対応するためには、最新技術と専門知識を持つパートナーとの協業が重要です。CASE領域の開発支援については、ぜひFPTへご相談ください。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム

FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。

監修者・著者の詳しい情報はこちら →

関連リンク

- 自動車業界

- 車両エンジニアリング CAD/CAEサービス

- MaaZ/コネクテッドカー

- FPT、SDV移行を促進する自動車技術子会社を設立

- FPTとCymotive、戦略的提携を締結し、自動車サイバーセキュリティの革新を推進

関連ブログ:コラム

- サイバーセキュリティとは-サイバー攻撃の種類と企業が講じるべき対策

- 今注目のAIエージェントとは?他のAI技術との違いやビジネス活用事例を解説

- SOCとは?ビジネスにおけるセキュリティ対策の重要性と導入ポイントを解説

- GPUとは?CPUとの違いや種類・性能、選び方までわかりやすく解説

- LLMとは?生成AIやChatGPTとの違い、活用事例をわかりやすく解説

関連ブログ:モビリティ

- コネクテッドカー:テクノロジーが作る未来の車(Part 2)

- コネクテッドカー:テクノロジーが作る未来の車(Part 1)

- 自動車企業とテクノロジー企業から生まれるイノベーション

- ケーススタディ: innogy SE 社「ガレージとタイヤディーラー検索ポータル」

- 日本の自動車企業が抱える課題を解決する3つの方法とは?