ECUとは

ECUとはElectronic Control Unitの略称で、電子制御ユニットを意味する用語です。具体的には、エンジン、ブレーキ、ステアリング、エアバッグといった既存の自動車に搭載されている基本機能から、自動運転や運転支援をおこなうためのセンサーの制御など先進的な機能まで、個別のECUが制御しています。

富士経済※1 によると、2024年時点で自動車1台当たりのECU搭載数の平均は15.8個※2 と年々増加傾向にあり、まさに自動車の「頭脳」と呼べる存在です。

ECUは車載用の小型コンピューターで、車内のハードウェアとソフトウェアを統合的に制御する装置です。主にマイクロコントローラ、メモリー、入出力インターフェースなどから構成されています。マイクロコントローラは、センサーやアクチュエーターからの信号や通信データを処理・制御する役割を担います。メモリーには揮発性のRAMと不揮発性のROMの2種類があり、ROMにはECUのソフトウェアが格納されます。入出力インターフェースは、センサー、アクチュエーター、ほかのECUとのあいだでのデータ交換を可能にする接点となります。通常のコンピューターと異なり、高温、振動、電圧変動という厳しい環境にさらされるため、耐性の高い部品の使用や最適な設計が施されているのです。

※1 参考:富士経済グループ「車載ECUの世界市場を予測 」2025/4/10発表

※2 ECUの分類方法は定義によって異なるため、100個以上としているケースもあります。

ECUの歴史

ECUは、1960年代後半に登場した電子制御燃料噴射システムが起源とされています。安全装置や運転の最適化、インフォテインメントなど、幅広い機能を網羅することで拡大していきました。

FPTは2023年にFPTオートモーティブを立ち上げ、SDV(ソフトウェア定義型自動車)の開発を推進しています。同社はECUだけでなく、車載インフォテインメント、機能安全性、セキュリティ、自動車UI/UXデザイン、ワイヤレス接続およびデジタル・エンジニアリングを含む包括的なエンジニアリング・サービスを提供しています。

【関連記事】

⇒FPT、SDV移行を促進する自動車技術子会社を設立

ECUの目的や役割

ECUの目的は運転性能の安定化であり、そのために必要な制御機能を提供しています。ECUの役割について詳しくみていきましょう。

目的

ECUの主な目的は、人間の操作や外部環境の変化を電子的に補正し、車両の性能を安定化させることです。従来の自動車は、安全確認や変速、制動などを運転者の操作に頼っていました。しかし、運転者の操作にはヒューマンエラーが伴います。そのため、安全性の観点からコンピューターに制御させるほうがミスの減少につながるのです。

役割

ECUの役割は、走行や制動といったハードウェアの制御から、車載インフォテインメントや自動運転支援といったソフトウェア領域まで、多岐にわたります。とくに近年は、AI・機械学習を活用したデータ分析に基づく高度な制御が可能です。たとえば、カメラやミリ波レーダー、LiDARといった各種センサーのデータをリアルタイムで解析し、最適な制御信号をアクチュエーターへ送出することで、エンジン出力やブレーキ、安全装置の作動まで精密にコントロールできます。また、車体や運転の異常を検知し、通信機器を通じて外部に通知するなど、安全面を支える基盤としての役割も果たしています。

ECUの主な種類

ECUは主に次の5つの種類があります。

- パワートレイン系

- シャシー系

- ボディー系

- マルチメディア系

- ADAS系

そこで、これら個別のECUについて詳しくみていきましょう。

パワートレイン系

パワートレイン系ECUは、エンジンやトランスミッションなど、車両の動力源を制御する中核的なユニットです。具体的には、エンジンECUやトランスミッションECU、モーター制御ECU、ハイブリッドECUなどが挙げられます。

- エンジンECUは、吸気量・燃料噴射・点火時期などをセンサー情報から計算して最適化し、燃費と排出ガスをバランス良く保ちます。

- トランスミッションECUは変速タイミングやクラッチ制御をおこない、滑らかな加速と燃費向上を実現します

- モーター制御ECUはインバーター経由で交流電力を調整し、電動車両のモーター回転数やトルクを操ります。

- ハイブリッドECUは、ハイブリッド車においてエンジンとモーターの動力配分を統括するECUです。たとえば、急発進時には大きな加速力を得るためにエンジンとモーターの両方を駆動させ、加速する必要のない高速域ではモーターのみで走行するなど、シーンごとに最適化しています。また、バッテリー残量を管理し、エネルギー効率と走行性能を両立させることも可能です。

これらのECUは「CAN通信(コントローラーエリアネットワーク通信)」と呼ばれる通信方式で相互通信し、車両全体のパワー配分を統合的に制御するのです。最新鋭のECUでは、運転パターンを学習することで、燃費の改善や走行性能の最適化を図っています。

シャシー系

シャシー系ECUとは、走行の安定性や操舵性、制動性能を管理する制御ユニット群です。具体的には、ブレーキ制御ECU、電動パワーステアリングECU、サスペンション制御ECUなどが挙げられます。

- ブレーキ制御ECUはホイール速度や車体姿勢を監視し、制動力を自動的に調整することで、スリップや横転を防止します。

- 電動パワーステアリングECUは、運転者の操舵力をモーターで補助し、軽快で安定したハンドリングを実現します。

- サスペンション制御ECUは、路面状況や車速に応じて減衰力を可変制御することで、乗り心地と走行安定性を両立させます。

ボディー系

車内外の補助部品を制御することで、快適性や利便性を向上させるユニットがボディー系ECUです。具体的には、エアコン制御ECU、ドア・ウィンドウ制御ECU、照明制御ECU、セントラルゲートウェイECUなどが挙げられます。これらのECUにより、車内温度を自動調整したり、エンジン停止後でもライトを消灯できたりするなど、運転者の快適性と利便性を高めているのです。とくに、車内の複雑な通信ネットワークを統括する「セントラルゲートウェイECU」は、CAN通信のサブネットワークである「LIN通信」を介して相互連携し、運転者の操作や車両状況によって自動制御をおこないます。

マルチメディア系

カーナビゲーションやオーディオ、通信機能などのインフォテインメント機能を制御できるのは、マルチメディア系ECUです。近年は、スマートフォンとの連携や音声認識、遠隔地から通信を利用してソフトウェアをアップデートする「OTA(Over-The-Air)更新」機能などを備え、ユーザーエクスペリエンスを重視した統合プラットフォーム化が進んでいます。

ADAS系

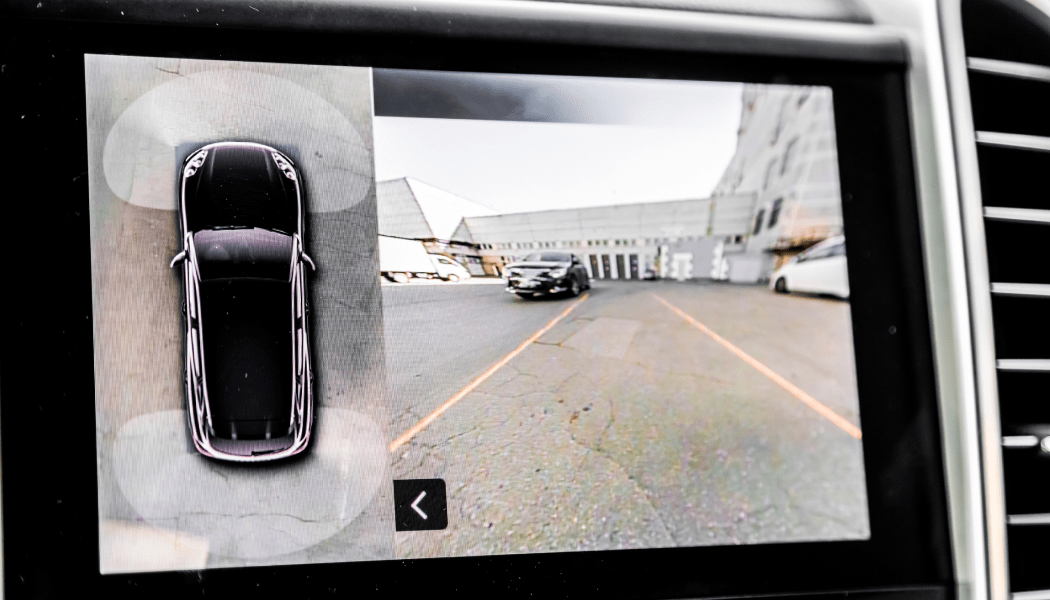

ADAS系ECUは、運転支援や自動運転といった最新鋭の機能の中核を担う制御ユニットです。ADASとは先進運転支援システムのことで、自動ブレーキや車線維持支援、アダプティブクルーズコントロール、駐車支援などの機能を含みます。これらの機能は、カメラやミリ波レーダー、LiDARなど多種多様なセンサー情報を統合して、車両周辺の状況をリアルタイムで解析。また、5Gなどの通信技術とも連携することで、ほかの車両やインフラ、歩行者を考慮した協調運転を実現します。

こうした高機能化は、車内データの処理や判断、命令を担う「ドメインECU」や、車両全体のセンシングと制御を集中管理する「HPC(ハイパフォーマンス・コンピューティング)」によって支えられています。さらに、最先端のECUはAIによるデータ分析をリアルタイムで実行できる「統合ECU」へと進化しており、ADAS系ECUの高性能化は留まるところを知りません。近年、車両をソフトウェアとして捉える「SDV」という考え方が定着し、ADASはその構成要素の1つとして位置づけられます。

ADASは内閣府が主導する「戦略的イノベーション創造プログラム」にも指定されており、ADAS系ECUは、車単体の制御から交通システム全体の制御へと飛躍を遂げる可能性を秘めています。

FPTは、長年にわたり培ってきたデジタルトランスフォーメーション(DX)と先進技術の知見を活かし、自動車業界の進化を支援しています。

ECUに関するよくある質問

ECUの寿命や不具合について教えてください

ECUの耐用年数は一般的に10年以上で、車両の耐用年数に相当します。ただし、高温多湿や電圧変動、振動、腐食などによって内部の電子部品が劣化し、不具合を起こすことがあります。これにより、エンジンの始動不良やアイドリングの不安定、警告灯の点灯などの不具合を招くおそれもあります。予兆なく起きる場合もあり、さらに、自動車の電動化・モジュール化が進むにつれて、個別のECUの修理だけでは収まらず、車両全体の修理に発展しかねません。

ECUをチューニングできると聞きました

ECUチューニングとは、エンジン制御プログラムを書き換えて出力やレスポンスを高める手法です。吸気・排気系を変更した車両では、空燃比や点火タイミングを調整する目的で用いられることが多く、適切な設定が走行特性に直結します。

実施方法は、ECUのリマッピングや外部チューニングモジュールの導入が一般的で、環境や目的に応じて選択肢は変わります。

一方で、メーカー保証の対象外になる場合があり、法規や車検適合の確認も欠かせません。安全面のリスクを伴うことも少なくないため、最終的な作業は専門知識を持つ技術者に任せるのが無難です。

ECUを交換したいのですが

ECU交換は、故障や誤作動、ソフトウェア破損などで制御不能に陥ったときに実施します。作業としては、専用機材でプログラムを書き込み、ほかのECUとの通信を再同期させるという流れです。部品はメーカー純正品のほか、互換性を持つ再生品を使うケースが一般的です。費用の目安は、部品代がおおむね6万〜15万円、作業工賃が1万〜3万円程度で、ここに診断料が上乗せになります。

まとめ

自動車は電動化や高機能化により、運転者がコントロールしきれない範囲まで機能が拡大しました。本来、エンジンの点火を制御するにすぎなかったECUは、インフォテインメントや自動運転、安全支援など、幅広い機能の制御をつかさどるようになったと言えるでしょう。また、通信システムの拡大やAI・機械学習の急速な進化により、ECUの役割が広がるとともに、今後も進化を続けることが期待されています。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム

FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。

監修者・著者の詳しい情報はこちら →

関連リンク

- 自動車業界

- FPTとCymotive、戦略的提携を締結し、自動車サイバーセキュリティの革新を推進

- FPT、SDV移行を促進する自動車技術子会社を設立

- FPTソフトウェアのオートモーティブ事業に関しての取り組みを、”MONOist”で公開

- FPT Automotive

関連ブログ:コラム

- マイグレーションとは何?リプレース・コンバージョンとの違いや手法を徹底解説

- COBOL言語とは何?特徴や構成、書き方、課題を徹底解説

- オフショア開発で起こりがちな失敗事例と原因、成功させるコツを解説

- オフショアの意味、活用のメリット・デメリット、成功事例を紹介

- サイバーセキュリティとは-サイバー攻撃の種類と企業が講じるべき対策